【絶対痩せる】デブがロードバイクダイエットに最適な心拍数で脂肪燃焼するのは不可能なのか

太っている人が、ロードバイクに乗るキッカケのひとつに、体重管理をしてダイエットを成功させたいということがあります。

健康管理に体重を意識することはとても重要です。

私は、食べること、飲むことが大好きなため、意識せずに生活しているとどんどん体重が増えてしまいます。

食事量を管理して、摂取するカロリーをコントロールすることも、体重管理の方法のひとつですが、食べることが好きな人が行うとストレスをためてしまいます。

運動によるカロリー消費は、適度に楽しみながら行うことで、ストレス発散にもなります。

ロードバイクを使ったダイエットでは、心拍数を意識した乗り方をすることで、脂肪燃焼効果をさらに高めることができます。

嫌われ者の脂肪

ロードバイクに乗られる方にとても嫌われている体内組織が脂肪です。

サイクリングを楽しむにあたって、「オモリ」以外の何物でもありませんから、仕方のないところです。

しかし、脂肪は体を健康に保つ役割があり、ある程度は体に必要です。

かといって、脂肪が過剰に蓄積させてしまうと、肥満状態となり、体を健康に保てなくなります。

そんな、嫌われ者の脂肪ですが、落としやすい脂肪と落としにくい脂肪があるというのをご存知でしょうか。

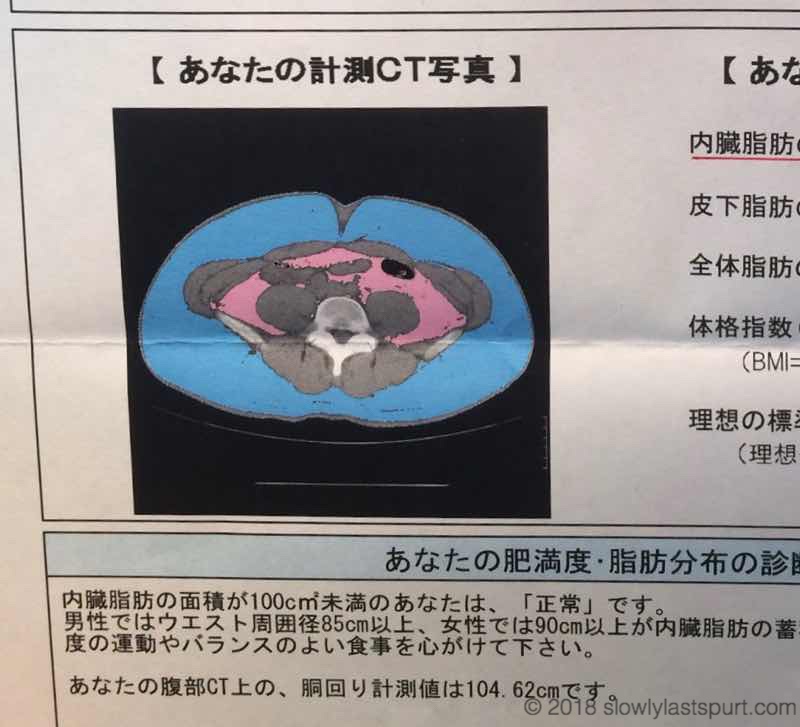

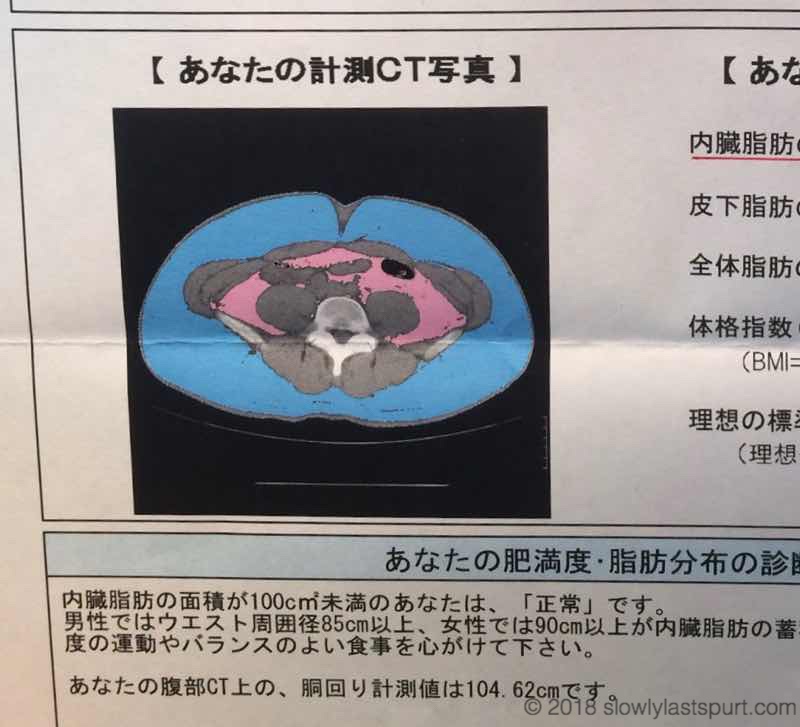

私のCT写真で解説していきます。ロードバイク乗りがよく言う、謙遜のデブではないガチデブをご覧ください。

ロードバイクと内臓脂肪

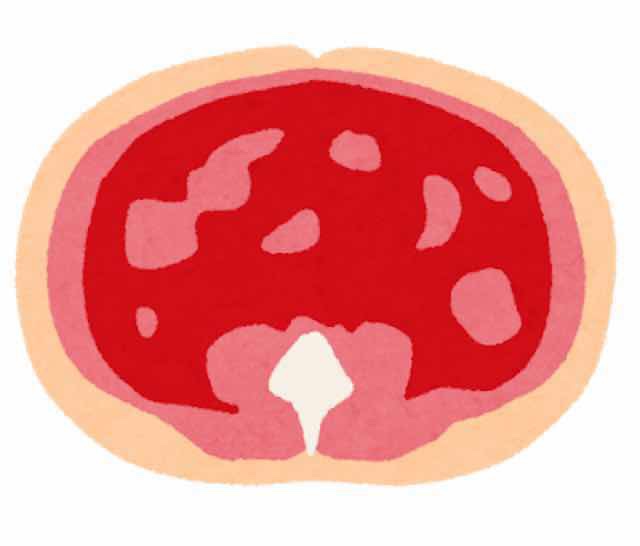

内臓脂肪とは腹筋の内側の壁である腹腔内に付いている脂肪です。CT写真ですと、ピンク色になっているところが内臓脂肪になります。

内臓脂肪の蓄積は生活習慣によるところが大きく影響します。

運動不足で、ジャンクな食事や飲み会の機会が多い方は内臓脂肪の蓄積に注意が必要です。

内臓脂肪は腹筋よりも内側に付いているため、外からの見た目では分からず、標準体型の方でも内臓脂肪が蓄積している方もいます。

内臓脂肪は余分なエネルギーの一時的な保存として蓄積していきます。エネルギーとして消費するときも、一番最初に燃焼する脂肪ですので、脂肪が付きやすく、落としやすいという特徴があります。

CT写真もロードバイク効果が表れているのか、内臓脂肪だけ落ちていることがお分かりになるでしょうか?「正常」の診断をいただいています。

ロードバイクと皮下脂肪

皮下脂肪は皮膚の下に付いている脂肪で、体の表面に近い位置にあり指でつまむことができます。CT写真ですと、青色になっているところが皮下脂肪になります。

皮下脂肪は日常生活で、食べ過ぎ飲みすぎによるカロリーの過剰摂取と運動不足によるカロリーの消費の低下が原因です。

摂取カロリーが消費カロリーを上回る状態が続くことでどんどん脂肪が蓄積してしまいます。

皮下脂肪は見た目で脂肪が付いていることがわかるため、ダイエットで一番最初に落としたくなる脂肪です。

皮下脂肪は内蔵脂肪に比べて付きにくいですが、一度つくとかなり落とすのが難くなってしまうのが特徴です。

青い脂肪が大量についていることからも分かるように、私も長年ためてきた脂肪を落とすことができずに・・・今に至ります。

脂肪を消費しやすい運動とは

落ちやすい脂肪と、落ちにくい脂肪があることを書いていきましたが、運動にも脂肪を落としやすい運動と、脂肪を落としにくい運動があることをご存知でしょうか?

脂肪のエネルギー化についておさらいします。

脂肪はこれまで消費することができなかった、エネルギーの塊です。脂肪1kgあたり7000kcalのエネルギーがあると言われています。

私がザックリ30kgの脂肪を蓄えているとして、1時間のサイクリングの消費カロリーはおおよそ700kcal(サイクルコンピューターの値これまたザックリ)です。

7000(脂肪1kgあたりのエネルギー)×30(蓄えた脂肪)/700(1時間の消費カロリー)=300(走ることができる時間)

計算すると300時間となりますが、平均時速20km/hとして、6000kmも無補給で走り続けることができるわけではありません。

なぜ無補給で、走り続けることができないのか?

これは、消費カロリー=脂肪燃焼ではないからです。

脂肪単体では運動のエネルギーにはなりません。厳密にはペースを落とせば脂肪だけで運動はできるのですが、力も出ず気持ちも落ち込んで危険な状態ですので、ここでは考えません。

運動するためのエネルギー消費は、消費カロリー=脂肪+炭水化物(グリコーゲン)です。

グリコーゲンは体内に無尽蔵にためられるわけではありませんので、補給が必要になります。

無酸素運動と有酸素運動とは

運動強度が高い方が消費されるカロリーは多いです。

しかし、脂肪が消費される量も多くなるわけではありません。

運動強度が極端に高いと、無酸素運動と呼ばれる状態になり、瞬間的に強い力を出すためにグリコーゲンを消費してエネルギーを生み出します。

燃焼しにくいエネルギーの脂肪を、分解して利用する暇が無い状態ともいえます。

無酸素運動は筋トレなどの、激しい運動をするトレーニングは、ダイエットよりも基礎体力の向上を目的として行われます。

それに対して、有酸素運動はのんびりサイクリングなど、緩やかに運動をしている状態です。

瞬間的に強い力を出さないために、筋肉に疲労物質がたまらず、グリコーゲンの消費も緩やかになるために長時間運動を継続できます。

有酸素運動のときの足りないエネルギーは、脂肪を分解してエネルギーとしています。

ダイエットの目的は、身体についた脂肪を燃焼させて痩せるということです。

つまり、脂肪を燃焼させるには酸素を体内に取り込み有酸素運動をすることになります。

AT(Anaerobic Threshold)という、有酸素運動から無酸素運動へとなる変換ポイントがあります。

ATは、競技者でない一般の方は最大運動強度の70%といわれており、AT内ならば、筋肉に疲労がたまりにくいため、エネルギー切れを起こさない限り運動を続けることができます。

ダイエットはこのATを超えない範囲で継続的に運動を行うことで効果的に脂肪を燃焼できます。

有酸素運動の目安

有酸素運動の代表的な運動にウォーキングがあります。

有酸素運動の目安は、会話を楽しめる程度の運動ですので、ウォーキングのように緩やかな運動は運動強度が低く、たくさんの酸素を体内に取り込むことができ、脂肪を効率よく燃焼させることができます。

しかし、肥満状態の人が、ウォーキングを行うと膝に負担がかかります。

有酸素運動は、長時間行うことが理想ですので、なるべく膝に負担のかからないようにするために緩やかな有酸素運動ができるサイクリングをここはオススメしておきます。

サイクリングは、運動強度を自在に変えることができますが、これまであまり運動をしてこなかった人が、いきなり強度の高いサイクリングをすることはオススメできません。

特に、靭帯などは筋肉と違ってすぐに強化はされず、膝に負担が少ないとはいえ故障の原因となります。

なによりも、体への負荷が強くなると心拍数が高くなって、脂肪とグリコーゲンの消費の割合が悪化してしまいます。

脂肪を効率よく燃焼する心拍数とは

最大心拍数は、以下の計算式が有名です。

220 – 年齢 = 最大心拍数

かんたんに求めることができますが、すこし運動に慣れてきた中年の方には、寂しい数字となることもあります。

この場合、40歳の方なら最大心拍数は180ということになります。

明らかにサイコンの数字が最大心拍数を超えて表示されるときは、この式にとらわれずに年齢のサバを読みましょう。

もしサイクリングコンピュータを使用していないのならば、安価なもので構いませんので購入しておきましょう。

定番ですが、ダイエットのために必要なデータを集めることができるガーミンをオススメします。

ガーミンといえば、高級サイコンの代名詞でしたが、初心者向けの入門のモデルも販売されています。

サイクリングの楽しみは、体の数値を記録できるところでもあります。ダイエットを成功させるために、ログを取っておきましょう。

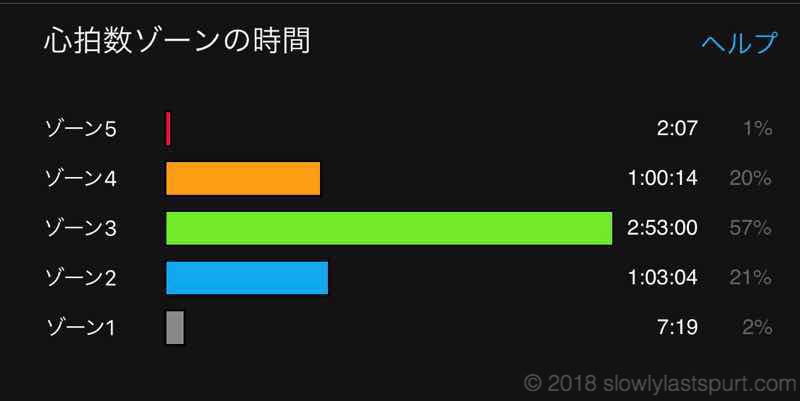

実際の走行ログを例に見ていきます。

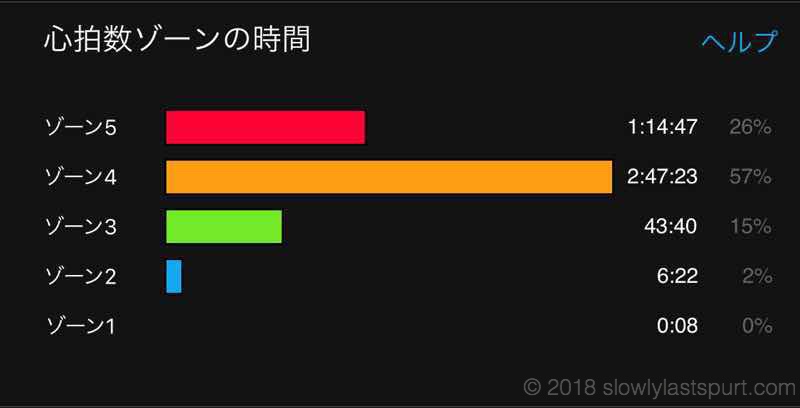

これは、私がいつも走っている100kmコースの心拍ゾーンです。ガーミンコネクトアプリによって記録が残っています。

心拍ゾーンについて

各心拍ゾーンはトレーニング中の身体に固有の影響を与えます。さまざまなゾーンで異なるワークアウトに集中することで、強度、持久力、パワー、その他のメリットを得られる包括的なトレーニング計画を作成できます。一般に、低いゾーンはウォームアップと回復に最適ですが、高いゾーンは向上につながります。

ゾーン1(リラックス):最大心拍数の50~60

ゾーン1でのトレーニングは、リラックスした楽なペースで規則的に呼吸をしているような気分になります。そのため、心臓が血液を送出する能力と筋肉が酸素を使用する能力が向上します。早歩きは典型的なゾーン1の運動です。

ゾーン2(イージー):最大心拍数の60~70

ゾーン2のトレーニングは快適なペースで行われ、深く呼吸していますが、会話を続けることはできます。これは回復と基本的な心血管トレーニングに適しています。軽いジョギングは通常、ゾーン2に分類されます。

ゾーン3(モデレート):最大心拍数の70~80

ゾーン3のトレーニングは適度なペースで行われ、会話を続けるのが難しくなります。これにより肺と心臓が強化され、持久力が向上します。ゾーン3では軽いランニングを行います。

ゾーン4(ハード):最大心拍数の80~90

ゾーン4では、強い呼吸をしながら、速くてほとんど不快なペースで動いています。そのため、無酸素運動能力と乳酸閾値が向上します。速いランニングはゾーン4に分類されます。

ゾーン5(エキスパート):最大心拍数の90~100

ゾーン5に達すると、通常は長時間持続するのが難しいスプリントペースになります。呼吸が困難です。ゾーン5のトレーニングは、パワーだけでなく、無酸素運動能力と筋肉持久力を高めます。

ガーミンコネクト ヘルプより

ゾーン5が1時間以上も継続しています。これはダイエットどころではない強度になっていますので、このゾーンに入らないようにサイクリングする必要があります。

最大心拍数を年齢で計算していると、最大心拍数からゾーン計算するためにこのような状態になる可能性があります

この場合は年齢のサバを読んで最大心拍数の数値を大きくしておきましょう

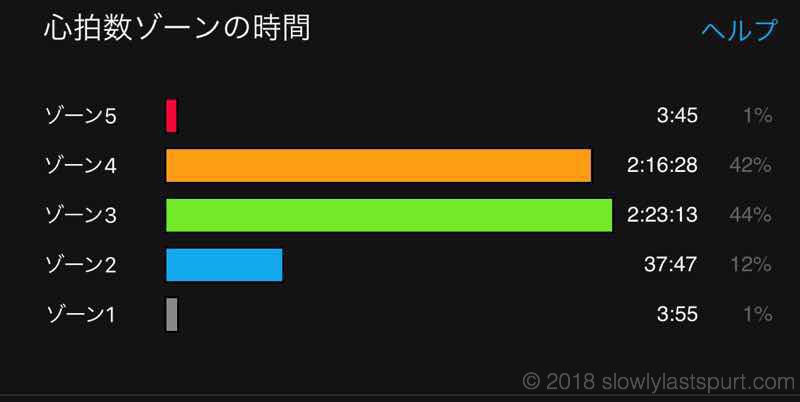

多少はマシになったレベルでしょうが、これでもまだダイエットの理想には程遠い心拍数となっています。

ところで、有酸素運動でダイエットに最適な強度といわれる、運動をしながら会話を楽しめるレベルはどのゾーンでしょうか?

効率よく脂肪を燃焼させる運動の目安は、心拍数を最大心拍数の60%前後に保って運動を継続することです。

つまり、ガーミンコネクトによるとゾーン2ということになります。

意識的にペースを落として(平均18.7km/h)、サイクリングしたつもりですがゾーン2の時間がまだ少ないようです。

この走行ログから分かるように、本物の肥満体型がロードバイクを使ってダイエットをしようとしても、すぐに息が上がるために効率的な脂肪燃焼ゾーンに抑えることは難しいです。

LSD(ロングスローディスタンス)トレーニングをご存知でしょうか?基礎体力向上、脂肪燃焼効率UPなどの効果が見込まれるトレーニングですが、ゾーン1をキープする必要があります。

LSDトレーニングに至ってはデブが行うには不可能に近いです。LSDトレーニングをされている方にお話を聞いてもゾーン1を維持するのは難しくコース選びに苦労されているとのことです。

試してみるとわかるのですが、脂肪を最も燃焼させるゾーン2・ゾーン1の目標心拍数を保つためにかなり楽なサイクリングコースを探すことになります。

このゾーンならば、肥満体型でも足の痙攣をおこすことなく、一日中でもサイクリング可能でしょう。

心拍数を測るためには?

心拍数を確認しながら運動する器具はいろいろとありますが、ロードバイクにマストなのは、胸に取り付ける心拍センサーでしょう。

対応機種の多いANT+規格のものを購入することをオススメします。

サイコンを所有しないない方は、セットになっているものが買いそろえる手間が省けます。

ガーミンで走行ログを取っておけば何年前のデータでも見直すことができます→2017年自転車サイクリングの記録

走行ログがたまっていくと、体重の推移と比べることでダイエットのモチベーションを維持することができます。

なによりも、自転車に乗ることが楽しく、乗って走行の結果を見てみたいという好循環を作り出すことができます。

ダイエットを続けるために、体重計に毎日乗るという方法があります。

数字(データ)の蓄積はダイエットの励みになりますので、最新のガジェット類を駆使してダイエットを成功させましょう。

まとめ

効率よく体脂肪を燃やすためには、心拍数を意識して運動する必要があることについて書いてきました。

脂肪をより多く燃焼させるためには、グリコーゲンの消費を抑えるように運動を行うことが理想ですが、本当の肥満体型の方は脂肪燃焼ゾーンに心拍を抑えること自体が難しいことがお分かりいただけたかと思います。

そして、ロードバイク(クロスバイク)に乗ることで確実に内臓脂肪が落ちていくこともお分かりいただけたと思います。

ガーミンなど、高機能なサイクルコンピューターは決して安くはない買い物ですが、しっかりと使えば元は取れますので今からロードバイクダイエットを始める方は導入をオススメします。

脂肪燃焼ゾーンだとか、LSD(ロングスローディスタンス)トレーニングだとか、実際のデータを見ながらでないと適切に行うことができません。

私はダイエットのための楽なサイクリングをガーミンに教えてもらいました。食べる量が多すぎるために皮下脂肪を落とすところまでは至っていませんが、これからもカロリーコントロールに役立てたいと思っています。

食事抜きサイクリングも併用可能です→脂肪を減らすには遊離脂肪酸を効率的に消費しながらサイクリングがオススメ